DNA-Synthese-Screening

DNA-Synthesetechnologien machen schnelle Fortschritte und werden immer leichter zugänglich. Dies gibt Anlass zur Sorge über ihren möglichen Missbrauch zur Herstellung schädlicher biologischer Agenzien. Es gibt zwar Screening-Maßnahmen, die aber nach wie vor fragmentiert und freiwillig sind, womit sie Lücken lassen. Diese könnten insbesondere angesichts der Entwicklungen in der KI, die das Design neuartiger Krankheitserreger ermöglichen, ausgenutzt werden. Verschärfte Sicherheit erfordert universale Screening-Standards, internationale Zusammenarbeit zur Aktualisierung von Instrumenten und Praktiken sowie robuste Cybersicherheit in Laboren, um vor neuen biologischen und digitalen Bedrohungen zu schützen.

Alle lebenden Organismen, einschließlich derer, die für bösartige Zwecke verwendet werden können, haben ein entscheidendes Merkmal gemeinsam: Ihre Genome bestehen aus . Nukleinsäuren können aus biologischem Material isoliert und dann sequenziert, d. h. „gelesen“ werden. Das Ergebnis ist eine Sequenz von Basen in einem DNA-Fragment, die für Anwendungen genutzt werden kann, die von Ahnenforschung und der Analyse menschlicher Erbkrankheiten bis hin zur Bioabwehr oder Pandemievorsorge und -bekämpfung reichen.

Die zunehmende Verfügbarkeit der Genomsequenzen von Pathogenen und von Hochdurchsatz-Sequenzierungsmethoden ermöglicht es, pathogene Mikroorganismen in komplexen Umgebungen nachzuweisen. Verwendet man etwa zur Analyse der gesamten DNA einer Probe, können so verschiedene mikrobielle Spezies und Stämme, z. B. zur Überwachung von Infektionskrankheiten, identifiziert werden. Sequenzierungsmethoden spielen auch in der mikrobiologischen Forensik eine entscheidende Rolle, da sie helfen, die wahrscheinliche Quelle und/oder den/die Verantwortlichen einer absichtlichen Freisetzung zu bestimmen.

Vom Lesen zum Schreiben: DNA-Synthese

Die DNA-Synthese-Technologie „druckt“ DNA, was es Forschenden ermöglicht, biologische Systeme zu konstruieren, um Einblicke in ihre Funktionen zu gewinnen. Synthetische DNA wird weltweit in biowissenschaftlichen Laboratorien verwendet und ist für viele biotechnologische Fortschritte unerlässlich, darunter landwirtschaftliche Produkte, Arzneimittel, neue Generationen von Kraftstoffen und andere Anwendungen der Bioproduktion. Die DNA-Synthese ist ein ständig wachsender Wirtschaftszweig, und heute erfordert fast alles in einem molekularbiologischen Labor die Fähigkeit, DNA-Fragmente bestimmter Längen und Sequenzen herzustellen – ein Geschäft, das jährliche Umsätze in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar erreicht.1

Doch wie jedes mächtige Werkzeug birgt auch die synthetische DNA Risiken, die sowohl versehentlichen als auch absichtlichen herbeigeführt werden können. Da virale Genome synthetisiert und zu lebenden Viren aktiviert werden können, ist die potenzielle Freisetzung von manipulierten Krankheitserregern eine große Sorge. Gegenwärtig wird der Großteil der synthetischen DNA von Unternehmen geliefert, die freiwillig ein Screeningsystem eingeführt haben, um dieses Risiko zu minimieren.

Viele Expert*innen argumentieren, dass die nächste Generation von DNA-Synthesegeräten den Zugang zur DNA-Synthese für ein breiteres Spektrum von Nutzern, einschließlich von böswillig Agierenden, erleichtern werde, was die Notwendigkeit eines universellen Screeningmechanismus unterstreiche.

DNA-(Synthese-)Screening

Das Screening von Aufträgen zur Nukleinsäuresynthese ist derzeit noch von keiner nationalen Regierung vorgeschrieben. DNA-Anbieter*innen, die dem International Gene Synthesis Consortium (IGSC) angehören, überprüfen aber freiwillig sowohl Aufträge als auch Kund*innen, um sicherzustellen, dass DNA mit potenziell schädlichen Sequenzen nicht an Personen verkauft wird, die keinen legitimen Zweck verfolgen. Die Denkfabrik Nuclear Threat Initiative schätzt jedoch, dass diese Unternehmen nur etwa 80% des weltweiten Marktanteils ausmachen.2 Die IGSC verlangt von den DNA-Hersteller*innen, dass sie jede 200- (bp)-Teilsequenz mit einem Best-Match-Ansatz überprüfen. Alle verdächtigen Sequenzen müssen von Menschen überprüft werden, um Sicherheit und Legitimität zu gewährleisten.

Zu den Methoden, mit denen bedenkliche Sequenzen identifiziert werden können, gehören der Datenbankabgleich, bei dem die eingereichten Sequenzen mit kuratierten Listen bekannter Krankheitserreger, Toxine und anderer risikoreicher Elemente verglichen werden, sowie Ansätze des maschinellen Lernens, bei denen Muster in Sequenzdaten analysiert werden, um neue oder manipulierte Sequenzen mit potenziell schädlichen Eigenschaften zu erkennen.

Szenarien für das Screening von DNA-Syntheseaufträgen

Das Screening von DNA-Syntheseaufträge muss sowohl effizient als auch flexibel sein und sich an gemeinsamen Standards von Regierungen, internationalen Organisationen und der Industrie orientieren, um Sicherheit und wissenschaftlichen Fortschritt in Einklang zu bringen. In einem idealen Szenario würde die Aufsicht auch Know-Your-Order (KYO)- und Know-Your-Customer (KYC)-Praktiken beinhalten, die denen im Bankensektor ähneln. Diese Schritte könnten dazu beitragen, dass sowohl die Kund*innen als auch die Aufträge sorgfältig auf Sicherheitsrisiken geprüft werden. Würden universale Standards für solche Screeningverfahren bei allen DNA-Synthese-Anbieter*innen eingeführt, würde das dazu beitragen, eine einheitliche Überwachung zu schaffen und Lücken zu verringern, die böswillige Akteure ausnutzen könnten.

Betrachten wir die fiktiven Gestalten Alice und Bob, die beide Aufträge an ein DNA-Syntheseunternehmen vergeben haben (nach J. Monrad, persönliche Kommunikation, 22. Februar 2025).3 Alice ist eine bekannte Wissenschaftlerin in Deutschland, die mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Impfstoffentwicklung hat, einschließlich mRNA-Impfstoffen während der COVID-19-Pandemie 2019. Sie hat nun eine synthetische DNA-Sequenz angefordert, die möglicherweise an ihre mRNA-basierten Impfstoffe angepasst werden könnte.

Während des Screeningprozesses wird korrekt festgestellt, dass Alice eine Stammkundin ist, die seit langem mit der gleichen Virenfamilie arbeitet, für die sie die DNA-Fragmente angefordert hat. Obwohl die DNA-Sequenz wegen ihrer Ähnlichkeit mit einem potenziellen pandemischen Erreger für zusätzliche Checks ausgewiesen würde, könnte Alices Auftrag weiterhin praktisch am nächsten Tag erledigt werden.

Betrachten wir nun Bob, der ebenfalls einen Auftrag an das DNA-Syntheseunternehmen erteilt hat. Bob hat zuvor in einem Labor in Deutschland gearbeitet, wo er seinen Master of Science gemacht hat, und verfügt daher über umfangreiche Kenntnisse der Molekulartechnik. Im Laufe der Zeit hat Bob jedoch feindselige Überzeugungen entwickelt und versucht, verschärfte potenzielle pandemische Erreger zu schaffen. In einem idealen Szenario würde Bobs Bestellung genauso zur Überprüfung markiert werden wie die von Alice. Bei der weiteren Prüfung würde festgestellt, dass Bobs Bestellung an eine Packstation gerichtet war und nicht an ein offizielles Labor, wie es bei Alice der Fall war. Außerdem gibt es keine Veröffentlichungen oder Forschungsmittel unter Bobs Namen, die seine DNA-Bestellung rechtfertigen würden. Infolgedessen würden die angeforderten DNA-Bestellungen nicht an Bob geliefert werden.

Wir leben noch nicht in dieser idealen Welt, aber es werden bedeutende Fortschritte gemacht. Forschende an Institutionen wie der International Biosecurity and Biosafety Initiative (IBBIS)4 und SecureDNA5 entwickeln verschiedene DNA-Screeningsysteme. Das Nukleinsäure-Synthesescreening-System von IBBIS verwendet ein Softwarewerkzeug, das eine Reihe von Methoden einsetzt, um besorgniserregende Sequenzen zu identifizieren, sie mit bekannten Krankheitserregern abzugleichen und gutartige Gene zu bestätigen, die für die Synthese zugelassen werden können. Das Team von IBBIS hat außerdem einen Bericht seiner Customer Screening Working Group veröffentlicht,6 in dem ein System vorgeschlagen wird, mit dem Legitimität überprüft und das von verschiedenen Anbieter*innen von DNA und Benchtop-DNA-Synthesegeräten verwendet werden könnte.

SecureDNA (https://securedna.org/) hingegen bietet ein kostenloses, datenschutzfreundliches und vollautomatisches System, das DNA-Syntheseaufträge von 30 oder mehr Nukleotiden mit einer regelmäßig aktualisierten Gefahrendatenbank abgleicht. Seine operative Leistung und Spezifität wurden von Anbieter*innen in den Vereinigten Staaten, Europa und China bewertet. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von DNA-Synthesetechnologie wird der Cybersicherheit in universitären und kommerziellen Laboren entscheidende Bedeutung zukommen, um Sequenzdaten zu schützen und Cyber-Bio-Angriffe zu verhindern, die Screeningsysteme kompromittieren oder die nicht autorisierte Synthese schädlicher Sequenzen ermöglichen könnten.

Keine dieser vorgeschlagenen Maßnahmen bietet eine einfache oder vollständige Lösung. Sie zielen jedoch darauf ab, die beträchtliche Lücke zu verringern, die derzeit zwischen den wachsenden Risiken, die von fortschrittlichen DNA-Technologien ausgehen, und den gegenwärtig begrenzten Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung von Unfällen oder Missbrauch besteht. Das Modell des „Schweizer Käses“, das häufig in Sicherheitskontexten verwendet wird, veranschaulicht, wie mehrere Schichten unvollkommener Verteidigungsmaßnahmen zusammen das Risiko verringern, dass Bedrohungen durch alle Lücken schlüpfen.

Die Rolle der KI im DNA-Synthese-Screening

Die rasanten Fortschritte in der KI-gestützten Technik führen zu Durchbrüchen in den Biowissenschaften mit zahlreichen nützlichen Anwendungen. Allerdings bergen diese Fähigkeiten auch Biosicherheitsrisiken, da sie eine absichtliche oder versehentliche Synthese gefährlicher Gene ermöglichen.

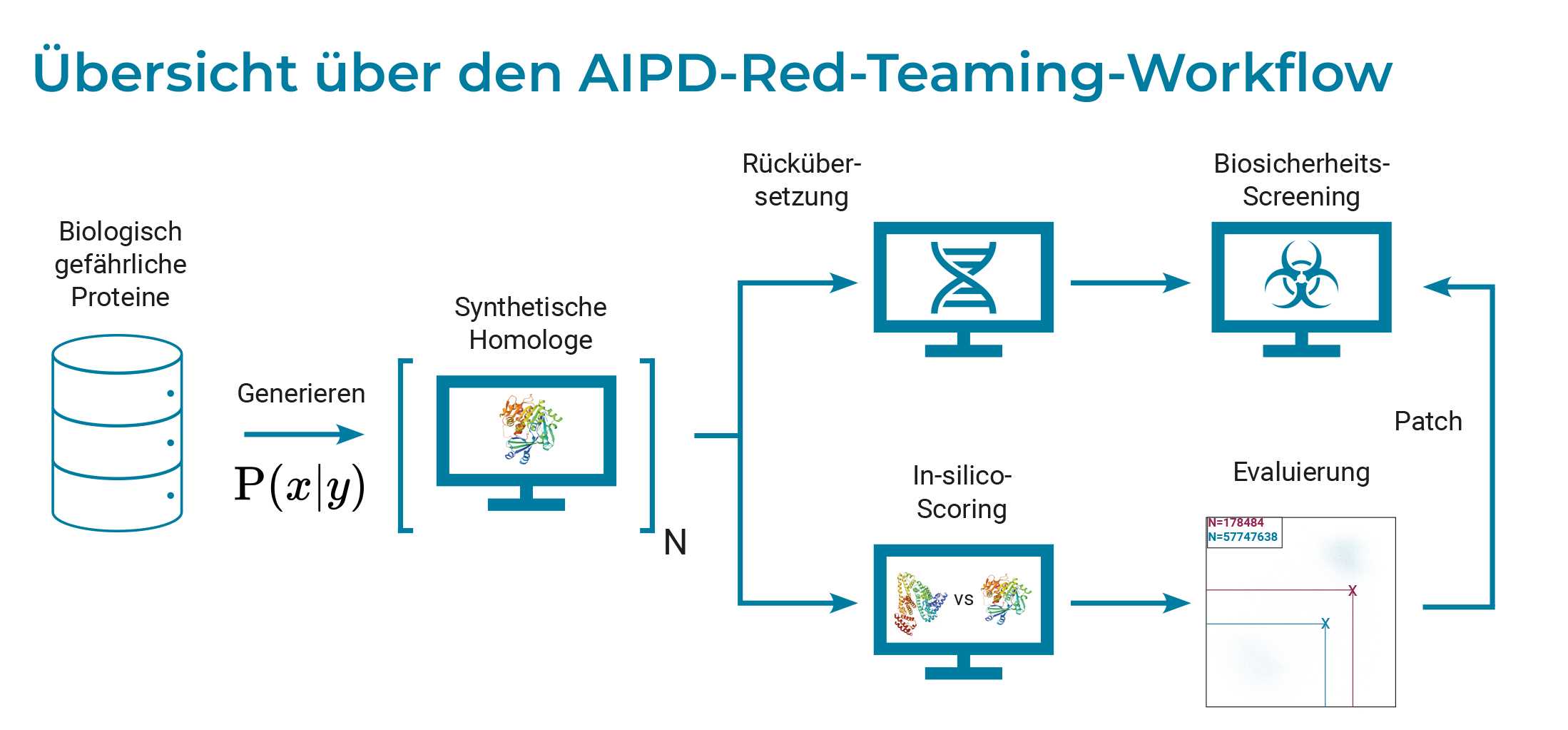

Bis vor kurzem beruhten von Nukleinsäuresynthese-Firmen verwendete Softwarelösungen für das Biosicherheitsscreening hauptsächlich darauf, Sequenzähnlichkeiten zwischen bestellten Sequenzen und solchen, die für regulierte Toxine, Viren oder andere Organismen einzigartig sind, zu erkennen. Dieses Screening soll die Herstellung und Verbreitung von Genen verhindern, die für bedenkliche Proteine . Mehrere Forschungsteams haben potenzielle Schwachstellen im identitätsbasierten Sequenzscreening untersucht, insbesondere im Zusammenhang mit KI-gestützten Tools für das Proteindesign, die die Aminosäuresequenz eines Proteins diversifizieren und dabei aber seine Funktion bewahren.7 Die Erkenntnisse aus diesen Bemühungen haben gezeigt, dass die Screeningmechanismen verbessert werden k�önnten, um von der KI entworfene oder synthetische Varianten von bedenklichen Proteinen besser zu erkennen.8 Dieser Ansatz wurde durch das Computer Emergency Response Team (CERT) inspiriert, das von der Cybersicherheits-Community entwickelt wurde, um mit Bedrohungen durch bisher unbekannte Schwachstellen umzugehen. Angesichts der rasanten Fortschritte bei den KI-Fähigkeiten und des globalen Charakters der synthetischen Biologie sind internationale Kooperationsrahmen unerlässlich, um die Screeninginstrumente auf dem neuesten Stand zu halten und sie regelmäßig zu überprüfen. Eine solche Zusammenarbeit kann dazu beitragen, KI-gestützte Methoden zu integrieren, die aufkommende synthetische Bedrohungen effektiver identifizieren können.

Die US Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) – eine Regierungsbehörde, die die Erforschung aktueller und zukünftiger nachrichtendienstlicher Probleme finanziert – hat ebenfalls ein Projekt zur funktionellen genomischen und computergestützten Bedrohungseinschätzung durchgeführt,9 die zuletzt 2022 aktualisiert wurden. Das Projekt wurde so aufgesetzt, dass es sich auf Methoden zur schnellen Bewertung der Funktion potenziell gefährlicher DNA-Sequenzen konzentriert, um sowohl „Bio-Fehler“ (unbeabsichtigte Fehler in der biologischen Forschung) als auch Bioterrorismus zu erkennen.

Cybersicherheit und DNA-Synthese

Mit der zunehmenden Zugänglichkeit der DNA-Synthese wächst die Besorgnis, dass ein Cyberangriff auf Bestellungen synthetischer DNA zur Produktion von Nukleinsäuren führen könnte, die für Bestandteile von pathogenen Organismen, schädlichen Proteinen oder Toxinen kodieren.10 Eine solche Attacke könnte die Computersysteme kompromittieren, die Sequenzbestellungen verarbeiten, und es Angreifenden potenziell ermöglichen, DNA-Sequenzen einzufügen oder zu verändern, Screeningprotokolle zu umgehen und so die Synthese gefährlicher Produkte ohne das Wissen von Benutzer*innen oder Syntheseanbieter*innen zu veranlassen. Die meisten Screeningprotokolle erfordern eine menschliche Prüfung verdächtiger Sequenzen, um die Sicherheit und Legitimität zu kontrollieren. Diese Nachuntersuchungen sind jedoch kostspielig und zeitaufwändig. Ohne umfassende Penetrationstests der Screeningstrukturen können sich einige pathogene Sequenzen der Erkennung entziehen und der Aufsicht entgehen. Expert*innen argumentieren, dass Cyber-Bio-Angriffe eine übersehene Bedrohung seien, da viele universitäre Labore über keine Cybersicherheitsinfrastruktur verfügten. In einem realistischen Szenario könnte eine für ein toxisches Peptid kodierende DNA-Sequenz versteckt werden und sich der Entdeckung durch Screening-Software entziehen.

Mit der fortschreitenden Automatisierung in biologischen Laboratorien breiten sich Cyber-Bedrohungen zunehmend auf den physischen Bereich aus und überschreiten die Grenze zwischen der digitalen und der physischen Welt. Da die DNA-Synthese häufig als ultimativer Kontrollpunkt zwischen der digitalen und der physischen Welt angesehen wird, ist die Einhegung dieser Risiken von entscheidender Bedeutung. Bewährte Verfahren und Standards müssen nahtlos in die operativen biologischen Protokolle integriert werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

- Berry, D. J. (2019). Making DNA and its becoming an experimental commodity. History and Technology, 35(4), 374–404. https://doi.org/10.1080/07341512.2019.1694125 ↩

- Nuclear Threat Initiative (n. d.). Preventing the Misuse of DNA Synthesis Technology. Abgerufen am 8. September 2025, unter https://www.nti.org/about/programs-projects/project/preventing-the-misuse-of-dna-synthesis-technology/ ↩

- Monrad, J. (2025, 22. Februar). Governing synthetic DNA to promote biosecurity and innovation [Persönliche Kommunikation]. ↩

- Wheeler, N. E., Carter, S. R., Alexanian, T., Isaac, C., Yassif, J., & Millet, P. (2024). Developing a Common Global Baseline for Nucleic Acid Synthesis Screening. Applied Biosafety, 29(2), 71–78. https://doi.org/10.1089/apb.2023.0034 ↩

- Baum, C., Berlips, J., Chen, W., Cui, H., Damgard, I., Dong, J., Esvelt, K. M., Foner, L., Gao, M., Gretton, D., Kysel, M., Li, J., Li, X., Paneth, O., Rivest, R. L., Sage-Ling, F., Shamir, A., Shen, Y., Sun, M., Vaikuntanathan, V., Van Hauwe, L., Vogel, T. Weinstein-Raun, B., Wang, Y., Wichs, D., Wooster, S., Yao, A. C., Yu, Y., Zhang, H., & Zhang, K. (2024). A system capable of verifiably and privately screening global DNA synthesis (Version 2). arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2403.14023 ↩

- Alexanian, T., & Carter, S. R. (2024). Verifying legitimacy. Findings from the customer screening working group, 2020-2023. International Biosecurity and Biosafety Initiative for Science. https://ibbis.bio/wp-content/uploads/2024/02/IBBIS_Whitepaper_2024_Verifying_Customer_Legitimacy-1.pdf ↩

- Hunter, P. (2024). Security challenges by AI-assisted protein design: The ability to design proteins in silico could pose a new threat for biosecurity and biosafety. EMBO Reports, 25(5), 2168–2171. https://doi.org/10.1038/s44319-024-00124-7 ↩

- Wittmann, B. J., Alexanian, T., Bartling, C., Beal, J., Clove, A., Diggans, J., Flyangolts, K., Gemler, B. T., Mitchell, T., Murphy, S. T., Wheeler, N. E., & Horvitz, E. (2024). Towards AI-Resilient Screening of Nucleic Acid Synthesis Orders: Process, Results, and Recommendations. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2024.12.02.626439 ↩

- IARPA. (2022). Fun GCAT - Functional Genomic and Computational Assessment of Threats. https://www.iarpa.gov/images/PropsersDayPDFs/Fun-GCAT/fun_gcat_slicksheet_07202022.pdf ↩

- Puzis, R., Farbiash, D., Brodt, O., Elovici, Y., & Greenbaum, D. (2020). Increased cyber-biosecurity for DNA synthesis. Nature Biotechnology, 38(12), 1379–1381. https://doi.org/10.1038/s41587-020-00761-y ↩