Spiegelleben und die Wissenschaft der Chiralität

Dieses Kapitel stellt die Wissenschaft hinter gespiegelten Lebensformen dar und konzentriert sich darauf, wie solche Organismen aufgebaut sein und mit natürlichen Ökosystemen interagieren könnten. Es erklärt die Bedeutung der molekularen Chiralität, hebt die jüngsten Fortschritte bei der Synthese kurzer Spiegel-DNA-Stränge hervor und erörtert, warum einige Wissenschaftler*innen jetzt das Spiegelleben als eine Quelle potenzieller Umwelt- und Sicherheitsrisiken betrachten. Zu den Kernpunkten gehören die Forderung nach einem Forschungsmoratorium oder strengen globalen Standards sowie nach einer unabhängigen Überwachung, um die Umwelt- und Sicherheitsrisiken zu beherrschen, bevor Spiegelleben realisierbar wird.

Ein 300-seitiger technischer Bericht, der im Dezember 2024 veröffentlicht wurde, warnt davor, dass die Schaffung eines „gespiegelten“ Organismus schwere ökologische Verwerfungen verursachen könnte.1 Die Autor*innen fordern die weltweite Forschungsgemeinschaft, politische Entscheidungsträger*innen, Geldgeber, die Industrie, die Zivilgesellschaft und die Öffentlichkeit auf, in breitere Diskussionen einzutreten, um einen verantwortungsbewussten Weg nach vorne zu finden.

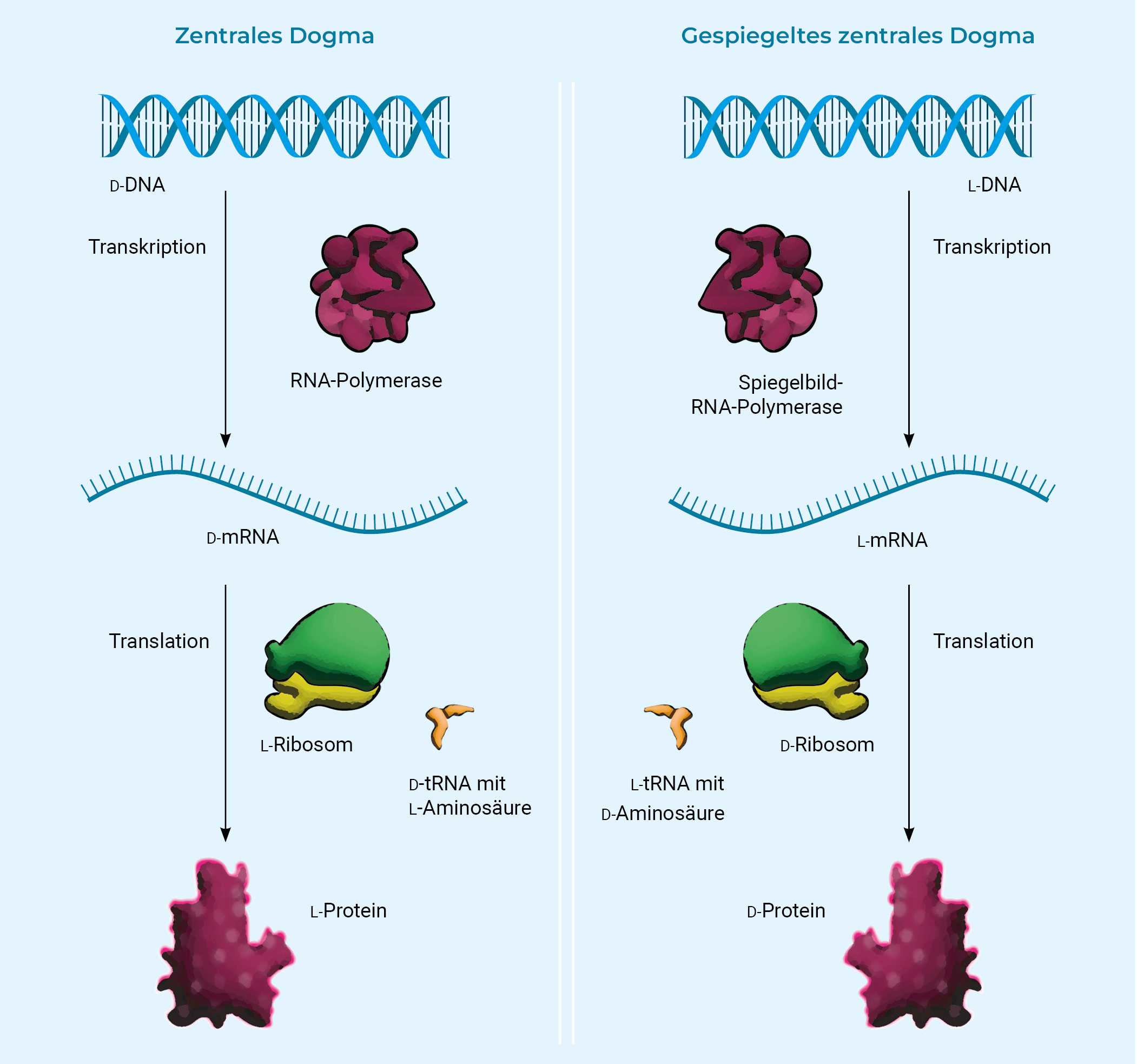

Um zu verstehen, warum solche Bedenken geäußert werden, ist es wichtig, die grundlegende Wissenschaft hinter dem Spiegelleben zu verstehen, angefangen bei der Chiralität. Alle Organismen auf der Erde enthalten chirale Moleküle, die oft mit menschlichen Händen verglichen werden, da es sie in linkshändiger und rechtshändiger Form gibt. Genau wie unsere Hände, die zwar Spiegelbilder voneinander sind, aber nicht zur Deckung gebracht werden können, egal wie wir sie drehen, können auch chirale Moleküle nicht perfekt übereinandergelegt werden. Chirale Moleküle wie DNA, RNA und Aminosäuren kommen im Leben auf der Erde alle nur in jeweils einer chiralen Ausrichtung vor. Eines dieser Moleküle passt perfekt in den , das andere hingegen nicht.

Dieser signifikante Unterschied zwischen den beiden chiralen Versionen eines Moleküls lässt sich am Beispiel der Entwicklung des Medikaments Thalidomid (Contergan®) in den 1950er und 1960er Jahren veranschaulichen. Thalidomid, das schwangeren Frauen häufig zur Behandlung der Morgenübelkeit verschrieben wurde, erwies sich später als eine Mischung chiraler Moleküle. Während die „linkshändige“ Version wirksam war, erwies sich die „rechtshändige“ Version als hochtoxisch, was weltweit zu Tausenden von Kindern mit schweren Geburtsfehlern führte.2

Chirale Moleküle: Von der Entdeckung zum Dilemma

Im Jahr 2016 gelang es Forschenden, ein Spiegelbild einer herzustellen.3 Damals waren die Forschenden begeistert von den Fortschritten und bezeichneten sie als einen Meilenstein, der sie dem Ziel näherbringen würde, das Spiegelbild einer ganzen Zelle zu erstellen. Abgesehen von der reinen wissenschaftlichen Neugierde könnte die Entwicklung neue Möglichkeiten in der Materialwissenschaft, der Kraftstoffsynthese und der pharmazeutischen Forschung eröffnen. So werden beispielsweise spiegelbildliche Peptide (D-Peptide) entwickelt, weil sie natürlichen Enzymen widerstehen, ein Ansatz, der in einigen Krebsmedikamenten und antimikrobiellen Wirkstoffen verwendet wird.

Mit der Entdeckung des Spiegellebens kam jedoch auch die Erkenntnis, dass es auf der Erde nichts gibt, was die Reproduktion des Spiegellebens einschränken könnte (z. B. Krankheiten oder ). Ursprünglich mag es als Verkaufsargument gegolten haben, dass der Körper diese spiegelbildlichen Proteine und Moleküle nicht abbauen kann, aber genau diese Unvereinbarkeit mit dem natürlichen Leben beunruhigt jetzt zunehmend die Wissenschaft. Der frühe Enthusiasmus wurde durch Forschungsmittel unterstützt, wie z. B. eine Förderung von fast 3 Mio. Dollar im Jahr 2019 für „Collaborative Research: Booting up a Mirror Cell“.4 In der Zusammenfassung des Forschungsvorhabens heißt es, aus einer angewandten Perspektive könnte die Arbeit die Herstellung völlig neuer Klassen von Materialien und Spiegelmedikamenten ermöglichen, die über eine verbesserte Stabilität und Aktivität verfügen. Substanzen zu schaffen, die bisher nicht hergestellt werden konnten, werde zur nächsten Generation von erneuerbarer Biotechnologie und medizinischen Produkten führen. Die Forschenden versprachen, eine Grundlage für Spiegelzellen durch verschiedene Aktivitäten zu entwickeln, wie z. B. die Entwicklung von Schemata für die chemische Synthese von Spiegel-Biomolekülen; die Wiederverwendung der natürlichen biologischen Maschinerie zur Synthese von Spiegelnukleinsäuren und -proteinen; die Entwicklung eines computergestützten Rahmens zur Vorhersage der physiologischen Auswirkungen alternativer Chiralität.

Inzwischen haben mehrere bisher optimistische Forschende ihre Meinung über die Risiken und Vorteile des Spiegellebens geändert. Während die meisten Expert*innen voraussagen, dass gespiegelte Organismen noch Jahrzehnte von der Realisierung entfernt seien, gibt ein im Dezember 2024 veröffentlichter Bericht5 eine frühe Warnung aus. Der 300-seitige Bericht mit dem Titel „Technical Report on Mirror Bacteria: Feasibility and Risks“ wird von einem Artikel in der Fachzeitschrift Science6 von mehr als 30 Autor*innen aus 10 Ländern begleitet. Der Bericht umreißt das Schadpotenzial des gespiegelten Lebens, verwendet aber durchweg eine spekulative Sprache mit Begriffen wie „kann“ und „möglicherweise“.7 Dies unterstreicht, dass es kein klares Verständnis darüber gibt, wie sich ein gespiegelter Organismus ausbreiten würde, wie infektiös oder tödlich er für natürliches Leben sein könnte, oder ob und wie er eingedämmt werden könnte. Mit ihrer entgegengesetzten Chiralität könnten robuste Spiegelbakterien die Immunabwehr umgehen, Fressfeinden widerstehen und eine Vielzahl von Wirten in unterschiedlichen Umgebungen infizieren. Auch wenn der Zeitplan für die Erstellung von Spiegelbakterien noch ungewiss ist, betonen die Autoren des Science-Artikels, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um Risiken zu antizipieren und abzumildern, bevor sie eintreten.

Bau einer Spiegelzelle – Wissenschaftliche Herausforderungen und Anforderungen

Es gibt keinen einfachen Weg, eine Spiegelzelle zu bauen. Während einige Wissenschaftler*innen spekulieren, dass Teilsysteme oder grundlegende Komponenten des Spiegellebens innerhalb weniger Jahre entstehen könnten, glaubt die Mehrheit, dass die Konstruktion eines vollständigen, sich selbst erhaltenden Spiegelorganismus wahrscheinlich mindestens ein Jahrzehnt weiterer Forschung und technologischer Fortschritte erfordern wird. Selbst die einfachste Bakterienzelle ist ein komplexes System, das eine Maschinerie für den Zusammenbau von Proteinen sowie die Synthese eines gespiegelten Genoms aus erfordert. Die chemische Synthese von kurzen D-Oligonukleotiden (wie D-DNA und D-RNA), die in der Natur vorkommen, ist inzwischen zur Routine geworden. Die Konstruktion eines gesamten Genoms, das aus spiegelbildlichen Nukleotiden besteht, stellt jedoch eine wesentlich größere Herausforderung dar.

Eine weitere große Herausforderung ist der Aufbau eines gespiegelten . Ribosomen sind komplexe Biomaschinen, die von allen Organismen zum Aufbau von Proteinen auf der Grundlage der genetischen Anweisungen in ihrer DNA verwendet werden. Sie bestehen aus mehreren einzelnen Proteinen und RNA-Stücken, von denen jedes für die korrekte Funktion entscheidend ist. Es ist weder einfach noch billig, ein funktionierendes Spiegelbild eines Ribosoms in einem Reagenzglas zusammenzubauen. Die Kostenbarriere nimmt jedoch allmählich ab, ein Trend auch bei anderen Fortschritten in der Biotechnologie.8

Der Balanceakt zwischen Innovation und Biosicherheit

Die Wissenschaft steht oft vor einem entscheidenden Dilemma: entweder den Fortschritt voranzutreiben oder innezuhalten, um potenzielle Risiken zu vermeiden – eine Debatte, die auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Während Wissenschaftle*innen daran arbeiten, die Risiken des Spiegellebens besser zu verstehen, haben mehrere Expert*innen ein Moratorium bei der Erforschung des Spiegellebens gefordert, einschließlich der Einstellung der Finanzierung und des Verzichts auf neue Projekte.9

Wenn Spiegelbakterien geschaffen werden, wäre es relativ einfach, robustere und vielfältigere Stämme zu entwickeln, was erhebliche Risiken für die biologische Sicherheit mit sich bringt. Wissenschaftler*innen auf der ganzen Welt arbeiten mit gefährlichen Krankheitserregern in sicheren Laboren, die nach BSL (Biosicherheitsstufe, Biosafety Level) klassifiziert sind. In Laboren der Biosicherheitsstufe 4 werden über die Luft übertragene Krankheitserreger und Toxine untersucht, die tödliche Krankheiten verursachen, für die es keinen Impfstoff und keine Behandlung gibt. Diese Labore sind zwar sehr sicher, aber Unfälle können dennoch geschehen. In Anbetracht der potenziellen Risiken eines solchen Entweichens wäre physisches Containment allein für Experimente mit solchen biologischen Agenzien nicht ausreichend. Biologische Containment-Methoden, bei denen Organismen so konstruiert werden, dass sie für ihr Wachstum von bestimmten (Bio-)Chemikalien abhängig sind,10 könnten zusätzliche Sicherheit bieten, sind aber derzeit nicht ausreichend, um eine robuste Garantie zu bieten. Solche Containment-Strategien können das Risiko verringern, sind aber nicht narrensicher, da sich Organismen dahingehend entwickeln können, dass sie die technisch bedingten Abhängigkeiten überwinden, oder Umweltfaktoren unabsichtlich die erforderlichen Chemikalien liefern können.

Unser Verständnis davon, wie Spiegelorganismen mit Ökosystemen interagieren würden, ist nach wie vor begrenzt. Die Evolution kann zu unerwarteten Anpassungen führen, und Störungen des Nährstoffkreislaufs, der mikrobiellen Konkurrenz oder des chemischen Gleichgewichts könnten weitreichende Auswirkungen haben. Diese Erkenntnis erinnert an die Asilomar-Konferenz von 1975 sowie an den Gipfel „The Spirit of Asilomar“ (Februar 2025), auf dem Wissenschaftler*innen bekräftigten, dass Forschung mit geringem Nutzen, aber hohem Risiko Zurückhaltung verdient. In jüngster Zeit hat die Pariser Konferenz über die Risiken des Spiegellebens (Juni 2025, Institut Pasteur) dieser Debatte neue Dringlichkeit verliehen.

Angesichts der anhaltenden Ungewissheit und der potenziellen Folgen erfordert die Forschung an Spiegelleben nachhaltige Überwachung, einen transparenten globalen Dialog und kontinuierliche Risikobewertung, bevor sie weiter vorangetrieben wird. Einige Expert*innen haben ein vollständiges Moratorium für die Forschung an Spiegelleben vorgeschlagen, einschließlich der Einstellung der Finanzierung und der Aussetzung neuer Projekte, um Zeit für gründliche ethische Reflexion, einen internationalen Dialog und eine sorgfältige Prüfung der potenziellen Risiken und Vorteile zu gewinnen. Andere sind der Meinung, dass die Forschung unter strengen Bedingungen fortgesetzt werden könnte, vorausgesetzt, dass umfassende internationale Biosicherheitsstandards entwickelt werden, um das Containment von Laboren zu regeln, eine Freisetzung in die Umwelt zu verhindern und klare Maßnahmen zur Kontrolle und Rechenschaftspflicht festzulegen. Darüber hinaus gibt es starke Unterstützung dafür, Beobachtungs- und Risikobewertungsprogramme einzuführen, die eine unabhängige wissenschaftliche Überprüfung, transparente öffentliche Berichterstattung und Mechanismen für eine kontinuierliche Neubewertung der ökologischen und gesellschaftlichen Risiken beinhalten. Solche Programme sollten auch Frühwarnsysteme umfassen, um unbeabsichtigte Ergebnisse oder Verletzungen des Containment zu erkennen.

- 1 mbdialogues. (2024). Technical Report on Mirror Bacteria: Feasibility and Risks. https://stacks.stanford.edu/file/druid:cv716pj4036/Technical%20Report%20on%20Mirror%20Bacteria%20Feasibility%20and%20Risks.pdf ↩

- Xiao, W., Ernst, K.-H., Palotas, K., Zhang, Y., Bruyer, E., Peng, L., Greber, T., Hofer, W. A., Scott, L. T., & Fasel, R. (2016). Microscopic origin of chiral shape induction in achiral crystals. Nature Chemistry, 8(4), 326–330. https://doi.org/10.1038/nchem.2449 ↩

- Peplow, M. (2016). Mirror-image enzyme copies looking-glass DNA. Nature, 533(7603), 303–304. https://doi.org/10.1038/nature.2016.19918 ↩

- EF Emerging Frontiers. Collaborative Research: Booting up a Mirror Cell. Abgerufen am 9. September 2025, unter https://perma.cc/3473-XWSE ↩

- mbdialogues (2024) ↩

- Adamala, K. P., Agashe, D., Belkaid, Y., Bittencourt, D. M. D. C., Cai, Y., Chang, M. W., Chen, I. A., Church, G. M., Cooper, V. S., Davis, M. M., Devaraj, N. K., Endy, D., Esvelt, K. M., Glass, J. I., Hand, T. W., Inglesby, T. V., Isaacs, F. J., James, W. G., Jones, J. D. G., Kay, M. S., Lenski, R. E., Liu, C., Medzhitov, R., Nicotra, M. L., Oehm, S. B., Pannu, J., Relman, D. A., Schwille, P., Smith, J. A., Suga, H., Szostak, J. W., Talbot, N. J., Tiedje, J. M., Venter, J. C., Winter, G., Zhang, W., Zhu, X., & Zuber, M. T. (2024). Confronting risks of mirror life. Science, 386(6728), 1351–1353. https://doi.org/10.1126/science.ads9158 ↩

- McCarty, N., & Moorhouse, F. (2024). The Dangers of Mirrored Life. Asimov Press. https://doi.org/10.62211/33re-48kj ↩

- Carlson, R. (2022). DNA Cost and Productivity Data, Aka “Carlson Curves.”. synthesis. https://www.synthesis.cc/synthesis/2022/10/dna-synthesis-cost-data ↩

- Adamala, K. P. et al. (2024); Epstein, G. L., Crawford, F., & Nevo, S. (2025). Policy Options to Prevent the Creation of Mirror Organisms. RAND. https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA3436-1.html ↩

- Rovner, A. J., Haimovich, A. D., Katz, S. R., Li, Z., Grome, M. W., Gassaway, B. M., Amiram, M., Patel, J. R., Gallagher, R. R., Rinehart, J., & Isaacs, F. J. (2015). Recoded organisms engineered to depend on synthetic amino acids. Nature, 518(7537), 89–93. https://doi.org/10.1038/nature14095 ↩