Verträge und Instrumente im Zusammenhang mit Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung von Kernwaffen

Internationale Verträge zur Abrüstung und Nichtverbreitung von Kernwaffen

Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; auch Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag, NVV, oder Atomwaffensperrvertrag), am 1. Juli 1968 zur Unterzeichnung aufgelegt, ist ein Abkommen, das die Weiterverbreitung von Kernwaffen verhindern, die nukleare Abrüstung fördern und die friedliche Nutzung der Kernenergie steuern soll. Der Vertrag trat am 5. März 1970 in Kraft und hat 191 Vertragsstaaten.

Der NVV ist der Eckpfeiler der weltweiten Bemühungen um die Nichtverbreitung von Kernwaffen, welche die friedliche Nutzung der Kernenergie und die Förderung der nuklearen Abrüstung unterstützen. Im Rahmen des NVV haben sich die Kernwaffenstaaten (NWS) unter anderem verpflichtet, keine Kernwaffen zu liefern und sich in keiner Weise an der Herstellung oder dem Erwerb von Kernwaffen durch Nicht-Kernwaffenstaaten (NNWS) zu beteiligen. NWS sind Staaten, die vor dem 1. Januar 1967 eine Kernwaffe oder einen anderen nuklearen Sprengkörper hergestellt und gezündet haben. Ähnlich wie der NVV verlangen auch andere regionsspezifische Kernwaffenverträge von den Teilnehmerstaaten den Abschluss eines Übereinkommens über umfassende Sicherungsmaßnahmen (Comprehensive Safeguards Agreement, CSA) mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO).

Der Atomwaffenverbotsvertrag (AVV; Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW), der am 20. September 2017 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, ist das erste rechtsverbindliche internationale Abkommen, das alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kernwaffen umfassend verbietet und deren vollständige Abschaffung zum Ziel hat. Nach diesem Vertrag ist es den Vertragsstaaten auch untersagt, Kernwaffen zu lagern, zu stationieren oder als Drohmittel einzusetzen. Der TPNW enthält Bestimmungen zur Unterstützung von Personen, die vom Einsatz oder Test von Kernwaffen betroffen sind. In Regionen, die aufgrund von Kernwaffentests oder des Einsatzes von Kernwaffen kontaminiert sind, werden Umweltsanierungsmaßnahmen von dem Vertragsstaat verlangt, der in der Region zuständig ist. Der TPNW trat am 22. Januar 2021 in Kraft und hat 73 Vertragsstaaten. Weitere 25 Parteien haben unterzeichnet, aber ihre Verpflichtung noch nicht ratifiziert. Widerstand gegen die jährliche Resolution der UN-Generalversammlung zum TPNW kommt von NWS.

Der Partielle Teststopp-Vertrag (Partial Test Ban Treaty, PTBT), formell bekannt als Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser, wurde am 5. August 1963 zur Unterzeichnung aufgelegt. Nur unterirdisch durchgeführte Atomtests waren nach diesem Vertrag von dem Verbot ausgenommen. Der PTBT trat am 10. Oktober 1963 in Kraft und hat 126 Vertragsstaaten.

Der Umfassende Kernwaffen-Teststoppvertrag (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT; auch Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen), der am 10. September 1996 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, verbietet Test-Explosionen von Kernwaffen sowie alle anderen nuklearen Explosionen, sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke, in jeder Umgebung. Der CTBT hat 178 Vertragsstaaten, ist aber noch nicht in Kraft getreten, da 9 dafür nötige Staaten ihn noch nicht ratifiziert haben. Mit dem Inkrafttreten des CTBT würde ein umfassendes Verifikationssystem einhergehen. Typische Messungen zur Verifikation eines Atomtests umfassen:

- Druckwellen von Nuklearexplosionen, die sich durch den Boden ausbreiten, können mit seismischen Instrumenten nachgewiesen werden.

- Schallwellen, die durch eine nukleare Detonation in oder in der Nähe eines Gewässers erzeugt werden, können von hydroakustischen Stationen erfasst werden.

- Infraschallwellen, die sich nach einer nuklearen Detonation durch die Atmosphäre ausbreiten, können von Sensoren erfasst werden, die für das menschliche Ohr unhörbare Frequenzen registrieren.

- Radioaktive Partikel und Gase, die bei einer Nukleardetonation entstehen und in die Atmosphäre gelangen, können an diversen Radionuklidstationen überwacht werden.

- Satellitenbilder können verwendet werden, um die Krater und Trümmerfelder zu erfassen, die nach einer nuklearen Detonation zurückbleiben, und um die Aktivitäten rund um bekannte Atomtest- und -lagereinrichtungen zu überwachen.

Um Atomtests auf globaler Ebene zu verifizieren, ist ein internationales Beobachtungsnetzwerk erforderlich. Das internationale Überwachungssystem IMS (International Monitoring System) ist ein solches Netzwerk, das speziell zu dem Zweck eingerichtet wurde, die Einhaltung des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen zu überwachen, sobald dieser in Kraft tritt. Das IMS besteht aus 321 Überwachungsstationen auf der ganzen Welt und zusätzlichen 16 Radionuklidlaboren. Die Daten aus diesem Netzwerk werden in einer 24-Stunden-Überwachungseinrichtung, dem Internationalen Datenzentrum (IDC), verarbeitet. Das IDC mit Sitz in Wien prüft die Daten auf mögliche Nukleartests und stellt diese Informationen den Mitgliedsstaaten zur Verfügung. Wenn ein Mitgliedstaat nach Prüfung der vom IMS vorgelegten Informationen einen möglichen Vertragsbruch feststellt, kann er eine Vor-Ort-Inspektion beantragen. Ein internationales Inspektorenteam kann dann entsandt werden, um den vermuteten Verstoß vor Ort zu untersuchen.

Der Antarktis-Vertrag (Antarctic Treaty), der am 1. Dezember 1959 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, schützt den friedlichen Status des antarktischen Kontinents. Erprobung von Kernwaffen und Entsorgung radioaktiver Abfälle sind in der Antarktis verboten. Dieser Vertrag hat 55 Vertragsstaaten und trat am 23. Juni 1961 in Kraft.

Der Weltraumvertrag (Outer Space Treaty), der am 27. Januar 1967 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, verbietet die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im Weltraum oder in der Umlaufbahn um einen Himmelskörper. Bedeutenderweise erkennt dieser Vertrag an, dass keine Nation Souveränität über den Weltraum oder einen Himmelskörper beanspruchen kann. Der Weltraumvertrag, formell bekannt als „Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper”, hat 115 Vertragsstaaten und trat am 10. Oktober 1967 in Kraft.

Der Meeresbodenvertrag (Seabed Arms Control Treaty), formell bekannt als Vertrag über das Verbot der Anbringung von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden und im Meeresuntergrund, wurde am 11. Februar 1971 zur Unterzeichnung aufgelegt. Der Vertrag verbietet die Stationierung von Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden jenseits einer Küstenzone von 12 Meilen (22,2 Kilometern), hat 94 Vertragsstaaten und trat am 18. Mai 1972 in Kraft. Er berechtigt Vertragsstaaten, die Aktivitäten anderer Vertragsstaaten auf dem Meeresboden jenseits der Küstenzone zu beobachten, um die Einhaltung des Abkommens zu überprüfen.

Der Vertrag über das Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper (Fissile Material Cut-off Treaty, FMCT), dessen Bedingungen noch ausgehandelt werden müssen, soll die weitere Produktion von spaltbarem Material verbieten, das in Kernwaffen oder anderen Kernsprengkörpern verwendet werden könnte.

Regionalspezifische Verträge über kernwaffenfreie Zonen

Der Vertrag von Tlatelolco (Tlatelolco Treaty), auch bekannt als Vertrag von Tlatelolco über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean), wurde am 14. Februar 1967 zur Unterzeichnung aufgelegt und verbietet die Erprobung, den Einsatz, die Produktion oder den Erwerb von Kernwaffen, gleichgültig mit welchen Mitteln, sowie den Erhalt, die Lagerung, die Installation, die Stationierung und jede Form des Besitzes von Kernwaffen. Der Vertrag von Tlatelolco hat 33 Vertragsstaaten und trat am 22. April 1968 in Kraft.

Der Vertrag von Rarotonga (Rarotonga Treaty), der am 6. August 1985 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde und auch als Vertrag von Rarotonga über die kernwaffenfreie Zone im Süd-Pazifik (South Pacific Nuclear Free Zone Treaty) bekannt ist, verbietet den Einsatz, die Tests und den Besitz von Kernwaffen innerhalb der Grenzen des Südpazifiks. Dieser Vertrag hat 13 Vertragsstaaten und ist am 11. Dezember 1986 in Kraft getreten.

Der Vertrag von Bangkok (Bangkok Treaty), auch bekannt als der Vertrag von Bangkok über die kernwaffenfreie Zone in Südost-Asien (Treaty on the Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone), wurde am 15. Dezember 1995 zur Unterzeichnung aufgelegt und ist eine Verpflichtung, die südostasiatische Region frei von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen zu halten. Dieser Vertrag trat am 28. März 1997 in Kraft und hat 10 Vertragsstaaten.

Der Vertrag von Pelindaba (Pelindaba Treaty), auch bekannt als Vertrag von Pelindaba über die kernwaffenfreie Zone in Afrika (African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty), wurde am 11. April 1996 zur Unterzeichnung aufgelegt und verbietet die Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, Erwerb, Erprobung, den Besitz, die Stationierung von oder die Kontrolle über nukleare Sprengkörper. Der Vertrag von Pelindaba hat 43 Vertragsstaaten und trat am 15. Juli 2009 in Kraft.

Der Vertrag von Semipalatinsk (Semipalatinsk Treaty), auch bekannt als Vertrag von Semipalatinsk über die kernwaffenfreie Zone in Zentralasien (Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia), wurde am 8. September 2006 zur Unterzeichnung aufgelegt und stellt eine Verpflichtung zum Verzicht auf die Herstellung, den Erwerb, die Erprobung oder den Besitz von Kernwaffen dar. Der Vertrag von Semipalatinsk hat 5 Vertragsstaaten und trat am 21. März 2009 in Kraft.

Bilaterale Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zur Rüstungskontrolle

Der ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile Treaty), der am 26. Mai 1972 unterzeichnet wurde, legte Beschränkungen für die Anzahl der Raketenabwehrsysteme zur Verteidigung gegen Nuklearraketen fest. Jede Partei war auf 100 Abwehrraketen beschränkt. Der ABM-Vertrag sollte den Druck verringern, als Mittel zur Abschreckung mehr Kernwaffen zu bauen. Dieses bilaterale Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion trat am 3. Oktober 1972 in Kraft. Die Vereinigten Staaten zogen sich am 13. Juni 2002 aus diesem Abkommen zurück.

Der Testschwellenvertrag (Threshold Test Ban Treaty, TTBT), der am 3. Juli 1974 unterzeichnet wurde, verbietet Atomtests mit Sprengkörpern mit einer Sprengkraft von mehr als 150 Kilotonnen. Dieser Vertrag bezieht sich auf die im PTBT enthaltene Ausnahme für unterirdische Kernwaffentests und ist daher formell als Vertrag über die Begrenzung von unterirdischen Kernwaffentests bekannt. Der TTBT trat erst am 11. Dezember 1990 in Kraft und war ein bilaterales Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion.

Der Vertrag über friedliche Kernexplosionen (Peaceful Nuclear Explosions Treaty, PNE), am 28. Mai 1976 unterzeichnet, war ein bilaterales Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, das friedliche Kernexplosionen verbot, die nicht in den Anwendungsbereich des TTBT fielen. Einzelexplosionen mit einer Sprengkraft von mehr als 150 Kilotonnen und Gruppenexplosionen mit einer Gesamtsprengkraft von mehr als 1500 Kilotonnen (von denen keine einzelne mehr als 150 Kilotonnen betragen darf) sind Gegenstand des PNE-Vertrags, der am 11. Dezember 1990 in Kraft trat. Darüber hinaus befasst sich der PNE-Vertrag mit Explosionen an Orten, die nicht als Testgelände im Rahmen des TTBT ausgewiesen sind.

Der New START-Vertrag (New Strategic Arms Reduction Treaty), der am 8. April 2010 unterzeichnet wurde, begrenzt die Anzahl der stationierten strategischen Nuklearsprengköpfe auf 1550, die Anzahl der stationierten Raketen und Bomber auf 700 und die Anzahl der stationierten und nicht stationierten Trägersysteme (Raketenrohre und Bomber) auf 800. Der New START-Vertrag trat am 5. Februar 2011 in Kraft und ist ein bilaterales Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland.

Derzeitige globale Lage der nuklearen Abrüstung und typische Vertragsverifikationstechniken

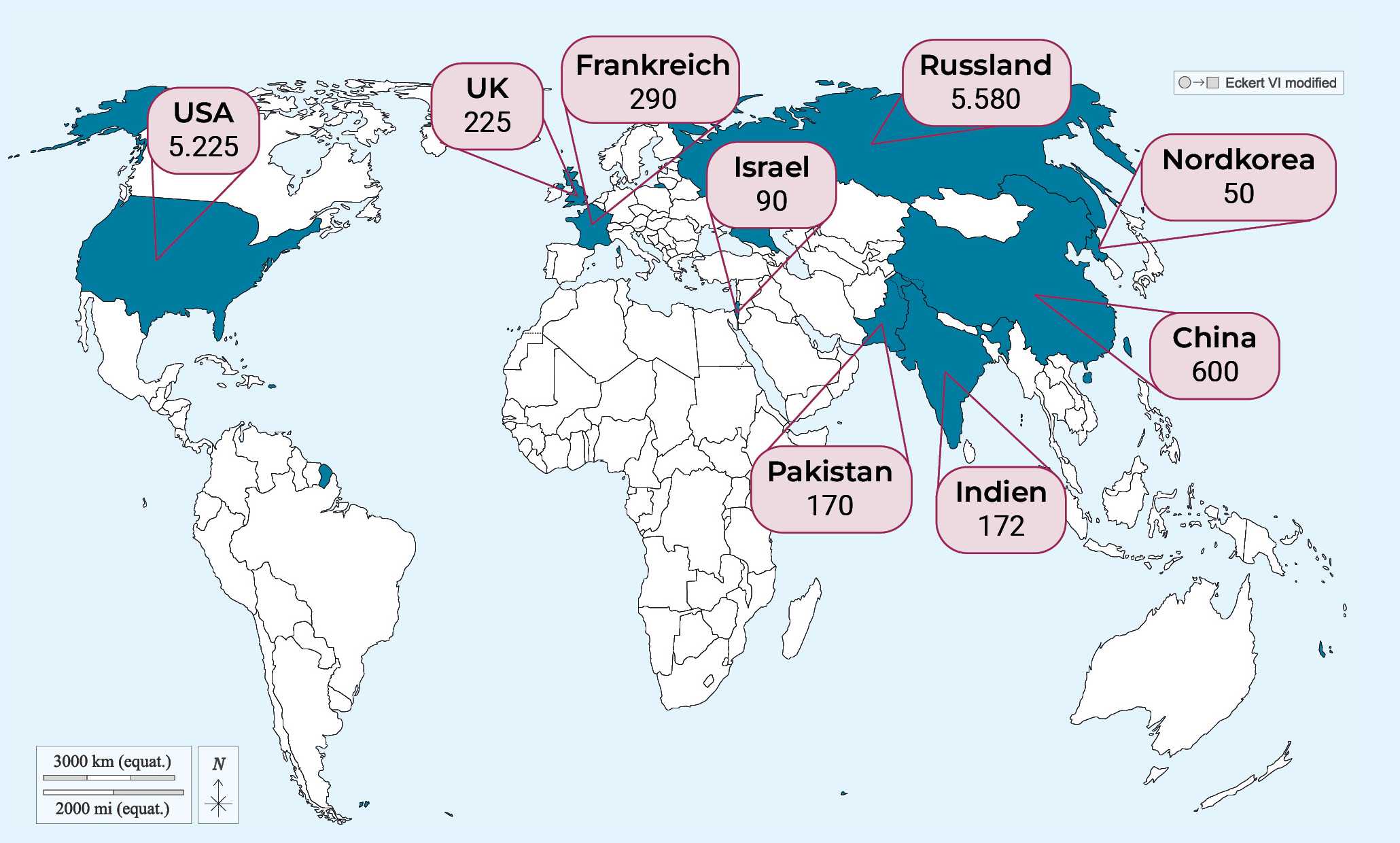

Nach Angaben der Federation of American Scientists (FAS) gab es während des Kalten Krieges einen geschätzten weltweiten Bestand von 70.300 Kernwaffen. Die Abbildungen 1 und 2 verdeutlichen die derzeitige globale Lage in Bezug auf Kernwaffen und stellen Schätzungen der aktuellen Bestände pro bewaffnetem Staat dar (Schätzungen zur Verfügung gestellt von der Arms Control Association).

Südafrika hat sein Kernwaffenprogramm 1991 eingestellt und ist damit der einzige Staat, der freiwillig Kernwaffen aufgegeben hat (Südafrika gab an, zu diesem Zeitpunkt sechs Sprengköpfe besessen zu haben). Die Kernwaffen von Belarus, Kasachstan und der Ukraine wurden im Rahmen des Lissabonner Protokolls an Russland übertragen.

Kernwaffen können unterteilt werden in strategische Nuklearwaffen, die für den Einsatz in weit entfernten Regionen gedacht sind (Reichweiten von mehr als 5500 km), und nicht-strategische Nuklearwaffen. Nicht-strategische Kernwaffen umfassen Klassifizierungen für taktische und operative Kernwaffen. Die Definitionen der einzelnen Klassifizierungen sind von Land zu Land und je nach Einsatzmöglichkeit – zu Lande, zu Wasser oder in der Luft – leicht unterschiedlich, aber im Allgemeinen haben nicht-strategische Waffen eine Reichweite von weniger als 5500 km. Der bilaterale New START-Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten und Russland trat am 5. Februar 2011 in Kraft und begrenzt die Anzahl stationierter strategischer Waffen.

Die IAEO wurde gemäß Artikel III des NVV zur internationalen Überwachungsbehörde ernannt. Die IAEO-Sicherungsmaßnahmen (Safeguards) sind ein Mechanismus zur Abschreckung gegen die Verbreitung von Kernwaffen. Die frühzeitige Aufdeckung eines Missbrauchs von Kernmaterial (oder Kerntechnologie) bietet die glaubwürdige Sicherheit, dass Kernmaterial (oder Kerntechnologie) nicht von der Verwendung zu friedlichen Zwecken abgezweigt wird. Ein Teil der IAEO-Sicherungsmaßnahmen ist ein Mechanismus, der als Buchführung von Kernmaterial bekannt ist; hierbei werden die Mengen der in einer kerntechnischen Anlage vorhandenen Kernmaterialen zusammen mit den zeitlichen Änderungen dieser Mengen erfasst. Die IAEO betrachtet alle „Ausgangsmaterialien oder besonderen spaltbaren Materialien” [„source or special fissionable materials“], die für die Herstellung von Kernwaffen von Bedeutung sind. Um das Containment solcher Materialien zu gewährleisten, hat die IAEO mehr als 23.000 Siegel an Nuklearanlagen angebracht. Einige Beispiele für besondere spaltbare Materialien sind Plutonium-239, Uran-233 und Uran mit angereichertem Uran-235-Anteil, sowie alle Materialien, die irgendeine Kombination dieser Stoffe enthalten.

Zum Prozess der Sicherungsmaßnahmen gehört auch die Bewertung der nuklearen Aktivitäten eines Staates durch Inspektionen vor Ort. Die Besuche der IAEO in einer kerntechnischen Anlage dienen der Verifikation grundlegender technischer Merkmale sowie der Entnahme von Umwelt-Proben. Wertvolle Informationen über die nuklearen Aktivitäten eines Staates können auch aus der Ferne mit Hilfe von Satellitenbildern gesammelt werden. Das Beobachtungssystem der IAEO (1400 Beobachtungskameras, 400 Strahlungs- und andere Sensoren) erfasst mehr als eine Million verschlüsselter Beobachtungsdaten.

Instrumente zur Unterstützung der Abrüstung und Nichtverbreitung von Kernwaffen

Zangger-Ausschuss (Zangger Committee)

Nachdem der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen am 5. März 1970 in Kraft getreten war, wurde der Zangger-Ausschuss ins Leben gerufen. Der Zangger-Ausschuss hat 39 Mitglieder, darunter alle NVV-Kernwaffenstaaten. Ziel der Ausschuss-Sitzungen war es, gemeinsam mehr Klarheit über Artikel III, Absatz 2 des Nichtverbreitungsvertrags zu gewinnen. Der Zangger-Ausschuss führt eine Liste mit strategischen Nukleargütern (und Ausrüstung), die der Exportkontrolle unterliegen. Diese „Triggerliste” soll den Unterzeichnern des Nichtverbreitungsvertrags dabei helfen, sicherzustellen, dass die Empfänger von strategischen Gütern und Ausrüstungen die obligatorischen Sicherungsmaßnahmen berücksichtigen.

Gruppe der nuklearen Zulieferer (Nuclear Suppliers Group)

Die Gruppe der nuklearen Zulieferer (Nuclear Suppliers Group, NSG), die als Reaktion auf den ersten indischen Kernwaffentest im Mai 1974 gegründet wurde, ist eine Gruppe von Ländern, die durch die Umsetzung von zwei Richtlinien für den Export von kerntechnischen sowie Dual-Use-Produkten einen Beitrag zur Nichtverbreitung von Kernwaffen leisten will. Ziel der NSG-Richtlinien ist es, sicherzustellen, dass der Handel mit Nuklearmaterialien zu friedlichen Zwecken nicht zur Verbreitung von Kernwaffen oder anderen nuklearen Sprengkörpern beiträgt und der internationale Handel und die Zusammenarbeit im Nuklearbereich dabei nicht ungerechtfertigt behindert werden.

Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial und kerntechnischen Anlagen (Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities)

Das am 26. Oktober 1979 unterzeichnete Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial und kerntechnischen Anlagen zielt darauf ab, einen wirksamen physischen Schutz während der Nutzung, der Lagerung oder des Transports von zu friedlichen Zwecken genutztem Kernmaterial zu gewährleisten sowie Verbrechen im Zusammenhang mit diesem Material und zugehörigen Anlagen zu verhindern und zu bekämpfen. Jeder Vertragsstaat des Übereinkommens muss Maßnahmen zur Gewährleistung eines wirksamen Schutzes gegen Diebstahl oder Verschwinden von Kernmaterial, für das sie verantwortlich ist, und zur Verhinderung von Sabotageakten an kerntechnischen Anlagen in ihrem Hoheitsgebiet ausarbeiten und umsetzen.

Trägertechnologie-Kontrollregime (Missile Technology Control Regime)

Das freiwillige Trägertechnologie-Kontrollregime (Missile Technology Control Regime, MTCR) wurde im April 1987 begründet und ist ein multilaterales Exportkontrollregime, das darauf abzielt, die Verbreitung unbemannter Trägersysteme, die für chemische, biologische oder nukleare Angriffe verwendet werden könnten, einzudämmen. Die 35 Mitglieder sind gehalten, ihre Exporte von Technologien einzuschränken, die in der Lage sind, eine 500 Kilogramm schwere Nutzlast mindestens 300 Kilometer weit zu tragen oder jegliche Art von Massenvernichtungswaffen zu transportieren. Darüber hinaus sind die Mitglieder für die Festlegung nationaler Exportkontrollpolitiken für ballistische Raketen, Marschflugkörper, unbemannte Luftfahrzeuge, Trägerraketen, Drohnen, ferngesteuerte Fahrzeuge, Höhenforschungsraketen und die zugrunde liegenden Komponenten und Technologien verantwortlich, die im Material- und Technologieanhang des Regimes aufgeführt sind.

Abkommen über die Mitteilung von Starts ballistischer Raketen (Ballistic Missile Launch Notification Agreement)

Das am 31. Mai 1988 auf dem Moskauer Gipfeltreffen unterzeichnete Abkommen sieht vor, dass jeder Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) oder einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) mindestens 24 Stunden vor dem geplanten Starttermin von den Zentren für nukleare Risikoreduktion gemeldet werden muss. Der Abschussort sowie das Einschlagsgebiet sollten in der Meldung angegeben werden. Dieses Abkommen befasst sich speziell mit den Bedenken hinsichtlich des Risikos des Ausbruchs eines Atomkriegs als Folge einer Fehlinterpretation oder Fehlkalkulation.

Lissabonner Protokoll (Lisbon Protocol)

Das Lissabonner Protokoll zum Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen von 1991 (Lisbon Protocol to the 1991 Strategic Arms Reduction Treaty) wurde am 23. Mai 1992 von Vertretern Russlands, von Belarus, der Ukraine und Kasachstans unterzeichnet. Artikel V des Protokolls sieht vor, dass die Unterzeichnerstaaten als Nichtkernwaffenstaaten dem NVV zügig beitreten. Es ist zu betonen, dass Artikel V nicht auf Russland anwendbar ist.

Das Wassenaar Arrangement

Am 12. Juli 1996 wurde das Wassenaar Arrangement für Exportkontrollen von konventionellen Waffen und doppelverwendungsfähigen Gütern und Technologien (Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies) begründet, um zur regionalen und internationalen Sicherheit und Stabilität beizutragen.

Durch die Förderung von Transparenz und verantwortungsvollem Verhalten beim Export von konventionellen Waffen und Dual-Use-Gütern (Material, Software und Technologie) soll die Anhäufung von destabilisierenden Waffen verhindert werden. Ein weiteres Ziel des Abkommens ist es, den Erwerb dieser Güter durch Terroristen zu verhindern. Die Mitgliedsstaaten werden ermutigt, die Ausfuhren dieser Güter (durch ihre nationale Politik) zu verhindern, welche die Entwicklung militärischer Fähigkeiten durch Parteien fördern könnten, die versuchen, die Ziele des Abkommens zu vereiteln.

Haager Verhaltenskodex gegen die Proliferation ballistischer Raketen (Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation)

Am 25. November 2002 wurde der Haager Verhaltenskodex gegen die Proliferation ballistischer Raketen (früher bekannt als Internationaler Verhaltenskodex gegen die Proliferation ballistischer Raketen) verabschiedet, um den Zugang zu ballistischen Raketen zu regeln, die potenziell Massenvernichtungswaffen tragen können. Er stellt das einzige normative Instrument zur Überprüfung der Verbreitung ballistischer Raketen dar. Die aktive Teilnahme erfordert einen jährlichen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern über Programme für ballistische Raketen und Trägerraketen. Im Rahmen des Kodex sollten Vorkehrungen getroffen werden, um den Start von ballistischen Raketen oder Trägerraketen im Voraus anzukündigen. Der Haager Verhaltenskodex hat 145 Mitgliedsstaaten (einschließlich der MTCR-Mitglieder). Brasilien hat die Mitgliedschaft noch nicht angenommen, nachdem es Vorbehalte bezüglich möglicher Einschränkungen seines Raumfahrtprogramms geäußert hat.

Resolutionen 1540 und 2663 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen

Die am 28. April 2004 unterzeichnete Resolution 1540 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen besagt, dass alle Staaten sich jeglicher Unterstützung für nichtstaatliche Akteure enthalten, die versuchen, nukleare, chemische oder biologische Waffen und ihre Trägersysteme zu entwickeln, zu erwerben, herzustellen, zu besitzen, zu transportieren, weiterzugeben oder einzusetzen, insbesondere für terroristische Zwecke. Alle Staaten sind verpflichtet, geeignete Gesetze und Präventivmaßnahmen zu diesem Zweck zu erlassen und durchzusetzen. Die am 30. November 2022 angenommene Resolution 2663 verlängert das Mandat des subsidiären 1540-Ausschusses für einen Zeitraum von zehn Jahren bis zum 30. November 2032.

Der Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action)

Am 14. Juli 2015 wurde zwischen dem Iran, den P5+1 (den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zuzüglich Deutschlands) und der Europäischen Union der Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) geschlossen. Dieses Abkommen, auch als Iranisches Nuklearabkommen (Iran Nuclear Deal) oder Wiener Nuklearvereinbarung bekannt, legt Beschränkungen für das iranische Atomprogramm fest und bietet im Gegenzug eine Erleichterung der Sanktionen und andere Bestimmungen. Insbesondere erklärte sich der Iran bereit, seine Nuklearanlagen immer umfassenderen internationalen Inspektionen zu unterziehen und sein Atomprogramm merklich zu reduzieren. Der JCPOA hat derzeit sieben Unterzeichner: China, Frankreich, Deutschland, Iran, Russland, Vereinigtes Königreich und die Europäische Union. Die Vereinigten Staaten haben sich am 8. Mai 2018 zurückgezogen.